墓じまいの方法・費用・お寺との話し方まで|不安なくす完全ガイド

🪦 墓じまいとは?いま“片付けるお墓”が増えている理由

🔸 そもそも「墓じまい」とは何をすること?

「墓じまい」とは、お墓を撤去し、墓地を更地に戻すことを指します。

正式には「改葬(かいそう)」とも呼ばれ、現在のお墓に埋葬されているご遺骨を別の場所へ移し、

墓石を撤去して使用権を返還する一連の手続きを意味します。

単なる「お墓の撤去」ではなく、**ご遺骨の移動先(納骨堂や永代供養など)を含めた“お墓の整理”**が墓じまいです。

そのため、手続きには行政や寺院の関与があり、慎重に進める必要があります。

🔸 墓じまいが増えている背景とは?

近年、この「墓じまい」を選ぶご家庭が急増しています。

背景には、さまざまな社会的・生活的な変化があります。

📉 少子化・核家族化

かつては「長男が墓を守る」「代々受け継ぐのが当たり前」だった時代。

しかし今は、子どもがいない、あるいは遠方で暮らしていて継承が難しいというケースが増えています。

🏙️ 都市部への人口集中

「実家のお墓は地方にあるが、自分は都会暮らしでお参りに行けない」

「高齢になり、山の上にある墓に通うのが体力的に厳しい」

こうした“物理的な距離”も、墓じまいを後押ししています。

🧘♀️ 宗教観の変化と“お墓離れ”

「お墓がなくても供養はできる」と考える人が増え、

寺院墓地を離れ、永代供養や手元供養、樹木葬など新しい選択肢を選ぶ家庭も多くなっています。

🔸 墓じまいは“終活”の一環

墓じまいは、ご自身や親世代の「これから」を考えるうえで、

“いつか誰かがやらなければいけないこと”の代表格です。

-

継ぐ人がいない

-

子どもに迷惑をかけたくない

-

管理費を払い続けるのが難しい

-

離れたお墓に通えない

こうした思いから、「元気なうちに整理しておきたい」と考える方が増えているのです。

一方で、宗教的な儀式や、親戚・お寺との関係性が絡むため、

**「やりたいけど、どう進めたらいいかわからない」**という方も非常に多くいらっしゃいます。

💡 だからこそ「正しい知識」が必要です

墓じまいは、人生の中でもそう何度も経験することのない“特別な手続き”。

だからこそ、不安や疑問があって当たり前です。

このコラムでは、そんな初めて墓じまいを考える方のために、

費用・手順・親族対応・お寺との付き合い方まで、

心配性のあなたが安心して動き出せるように、丁寧にわかりやすくお伝えしていきます。

📝 墓じまいを始める前に整理しておくべき3つのこと

「墓じまいをしたい」と思ったとき、いきなり業者に依頼したり、お寺に連絡するのは少し早すぎるかもしれません。

実は、スムーズに墓じまいを進めるためには、**事前に整理しておくべき“3つの確認事項”**があります。

これらをあらかじめ押さえておくことで、手続きのやり直しや親族間トラブルを防げるので、ぜひ最初にチェックしてみてください。

✅ 1. 墓じまいの意向を“誰と共有すべきか”を明確にする

まず一番大切なのは、墓じまいという選択を誰と共有・合意すべきかを整理することです。

特に確認しておきたい相手

-

お墓を管理しているご両親・兄弟姉妹

-

他県や実家周辺に住んでいる親戚

-

過去にお墓のことで関与していた親族(年長者など)

「うちは自分が決めていいはず」と思っていても、

後から親戚や兄弟から「勝手に決めたのか」とトラブルになるケースがよくあります。

📌 ポイント:LINEや電話でもよいので、まず“話すこと”が第一歩。

いきなり結論を押し付けるのではなく、「これから一緒に考えたい」という伝え方が有効です。

✅ 2. 菩提寺との関係を確認しておく(ある場合)

お墓が寺院墓地(菩提寺)にある場合は、必ずそのお寺への確認が必要です。

というのも、お寺によっては墓じまいに対して協力的でないケースや、

“檀家を抜ける”ことに関する独自のルールがある場合もあるからです。

具体的に確認すべきこと:

-

墓じまいの相談を受け付けているか(事前に断られるケースも)

-

閉眼供養(魂抜き)の読経依頼が可能かどうか

-

お布施の目安(相場があいまいな場合が多い)

-

改葬許可証に関する手続きでの協力有無

📌 ポイント:お寺への相談は“段階的に・敬意をもって”が基本。

いきなり「墓じまいします」と言うのではなく、まずは「悩んでいてご相談させてほしい」という姿勢が大切です。

✅ 3. ご遺骨の“新しい居場所”をあらかじめ考えておく

意外と多いのが、「墓じまいは決めたけど、遺骨の行き先が未定で進められない」というケースです。

墓じまいをする際は、**ご遺骨の受け入れ先(改葬先)**がないと、役所が「改葬許可証」を発行してくれません。

主な選択肢:

-

永代供養(お寺や納骨堂で合同で供養してもらう)

-

新しい墓地(自宅近くの霊園など)

-

樹木葬・海洋散骨など新しい形の供養

-

手元供養(自宅にミニ骨壷などで保管)

どの選択肢が正しいかはご家庭の事情によって異なります。

「費用感」「供養の考え方」「家族の納得度」を総合的に考えることが重要です。

📌 ポイント:永代供養の受入証明書が必要になる場合が多いため、早めに受け入れ先に確認を。

🧩 まとめ:事前整理でトラブルも不安も減らせる

墓じまいを「手続き」として見ると難しそうに見えますが、

大切なのは「関係する人や場所との段取りをきちんとつける」ことです。

-

まずは家族と話す

-

お寺の意向を確認する

-

ご遺骨の移動先を検討する

この3つを順に整理しておけば、次のステップ(実際の流れ)に安心して進められます。

🔄 墓じまいの流れをやさしく5STEPで解説

── 手続きが難しそう…そんな不安を“見える化”で解消

墓じまいは「何から始めればいいの?」と迷う方がとても多い手続きです。

そこで今回は、初めての方でも安心して進められるように、全体の流れを5つのステップに分けてやさしくご紹介します。

✅ STEP 1:家族・親戚・菩提寺との相談

まずは、墓じまいを進めるうえで関係者との話し合いが必要です。

-

親や兄弟姉妹の意見

-

地元にいる親戚の意向

-

菩提寺(寺院墓地の場合)の了承

特に菩提寺がある場合は、「檀家を抜ける」扱いになるため、

お寺との関係を大切にした上で、敬意をもって丁寧に相談することが重要です。

📌【ここがポイント】

「墓じまい=親や先祖をないがしろにすること」と誤解されやすいため、

「今後も供養を大切にしたいからこその判断です」と伝えると納得してもらいやすくなります。

✅ STEP 2:改葬先(ご遺骨の新しい受け入れ先)を決める

墓じまい後、ご遺骨をどこに移すかを決めます。これが「改葬」です。

主な選択肢:

-

永代供養墓(管理不要・費用明瞭で人気)

-

納骨堂(都市部中心・室内型で通いやすい)

-

新しいお墓(近隣霊園・樹木葬など)

-

手元供養・散骨(宗教や家庭方針による)

移動先が決まったら、受け入れ先から**「受入証明書」**を発行してもらいましょう。

これは次のステップ「改葬許可申請」に必要な書類です。

📌【ここがポイント】

複数人で話し合っておくと、あとから「そんなの聞いてない」と揉めるリスクを減らせます。

✅ STEP 3:改葬許可申請を役所で行う

次に、現在のお墓がある市区町村役場に「改葬許可申請書」を提出します。

提出に必要な主な書類:

-

改葬許可申請書(自治体のフォーマット)

-

現墓地の管理者(菩提寺など)の署名・押印

-

新しい納骨先の受入証明書

※自治体によって細かな書式や記入例が異なるので、事前にHPや電話で確認するのがおすすめです。

📌【ここがポイント】

この申請が通って初めて「墓石を撤去してよい」という法的根拠が得られます。

無断での撤去は違法行為になるので、絶対に省略してはいけません。

✅ STEP 4:閉眼供養(魂抜き)を行う

お墓を撤去する前には、「閉眼供養(へいがんくよう)」という儀式を行います。

これは、仏教において墓石に宿ったご先祖様の魂を抜く儀式で、「魂抜き」とも呼ばれます。

僧侶を招き、お経を読んでもらい、最後に焼香や手を合わせる流れが一般的です。

📌【ここがポイント】

-

菩提寺がある場合は、そちらに依頼するのが基本

-

檀家を抜ける場合でも、最低限の礼儀として儀式を行うと印象が良くなります

-

僧侶が手配できない場合は、墓じまい専門業者でも依頼可能

✅ STEP 5:墓石の撤去・更地化/納骨先へ改葬

最後に、墓石を解体・撤去して土地を更地に戻します。

この作業は石材業者や墓じまい業者に依頼するのが一般的です。

作業後は「完了報告書」や写真報告をもって、墓地管理者へ返還手続きも行います。

その後、ご遺骨を新しい場所(永代供養先など)へ納めれば、墓じまいは完了です。

📌【ここがポイント】

-

石材撤去の費用は「大きさ」「立地」によって変動あり

-

墓誌(戒名が刻まれた石)や塔婆も一緒に処理が必要な場合があります

🧩 全体の流れまとめ(5STEP)

① 関係者と話し合い

② 改葬先を決める&受入証明書をもらう

③ 改葬許可申請をする

④ 閉眼供養(魂抜き)を行う

⑤ 墓石を撤去し、新しい納骨先へ

💰 墓じまいにかかる費用とその内訳

──「いったい全部でいくらかかるの?」を明確に解説

墓じまいを考え始めたとき、多くの方が真っ先に気になるのが「費用のこと」です。

「いくらぐらい必要?」「お布施って“言い値”なの?」など、不透明なイメージに不安を感じている方が非常に多いのが現状です。

ここでは、墓じまいにかかる主な費用の内訳と相場をわかりやすく整理します。

このページを読み終えれば、“ざっくり”ではなく**“根拠ある目安”**がつかめるはずです。

✅ 墓石撤去・更地化の費用

墓じまいの中で最も金額の差が出やすいのがこの項目です。

料金は主に以下の要素で決まります:

-

墓石の大きさ・量(基礎石含む)

-

墓地の立地条件(山奥/狭小地/車が入らない等)

-

撤去に使う重機や人件費

⬇ 一般的な相場感:

| お墓の大きさ | 費用の目安 |

|---|---|

| 単身・夫婦墓(1㎡以下) | 10〜20万円程度 |

| 中規模(2〜4㎡) | 20〜40万円前後 |

| 大規模(5㎡以上) | 50万円以上になることも |

📌【注意】 墓地の管理者によって「指定石材店のみ対応可」と決まっている場合があります。

その場合は自由に業者を選べないため、事前確認が必要です。

✅ 僧侶へのお布施・供養料

仏教式の供養では、お墓を撤去する前に「閉眼供養(魂抜き)」の儀式を行います。

このときに必要になるのが、お布施です。

相場の目安(あくまで一例):

-

閉眼供養のお布施:2万円〜5万円前後

-

別途:お車代・御膳料を含めて+5,000円〜1万円ほど加算されるケースも

📌【ポイント】

「お気持ちで」と言われて困ったら、3万円程度が一般的な目安と伝えると、

菩提寺との関係も壊さずに進められる場合が多いです。

✅ 改葬先(遺骨の受け入れ費用)

お墓を片付ける以上、ご遺骨の移動先=新しい供養の形が必要です。

選ぶ供養形態によって費用は大きく変わります。

主な受け入れ先と相場:

| 改葬先の種類 | 費用の目安 |

|---|---|

| 永代供養墓 | 5万〜30万円程度(納骨+管理料含む) |

| 納骨堂 | 初期費用10〜50万円+年間管理費 |

| 樹木葬 | 15〜40万円程度 |

| 手元供養・散骨 | 数万円〜(形態により大きく変動) |

📌【ポイント】

「安さ」だけでなく、「アクセス」「法要の有無」「家族の納得感」も大切です。

✅ その他の費用(手続きや事務関連)

意外と見落とされがちなのが、行政・書類関連の細かな費用です。

-

改葬許可申請書の取得や提出(無料~数百円)

-

書類作成代行(業者に依頼する場合:数千円〜1万円前後)

-

墓誌・塔婆などの撤去費(1万円前後/別途)

✅ 総額の目安と一休堂の事例

ここまでの内容を整理すると、墓じまいにかかる平均的な費用は以下の通りです:

-

小規模な墓じまい+永代供養:20〜40万円程度

-

中〜大規模(複数人分)+納骨堂対応:50〜80万円程度

一休堂では、事前にLINE相談で仮見積もりが可能なうえ、

すべての費用をセットにしたパッケージプランもあります。

📌 費用は“トータルで見る”のが大切

墓じまいは、「お墓を片付ける費用」だけでなく、

“ご先祖さまの供養を続けるための費用”でもあるという視点が重要です。

-

自分の代で終わらせることの安心感

-

子どもや孫に負担をかけないこと

-

トラブルを未然に防ぐ準備費用

そう考えると、墓じまいの費用は**「未来への準備代」**とも言えます。

⚠️ 親戚や菩提寺とのトラブルを防ぐには?

── 墓じまいは“人との調整”が一番難しい

墓じまいにおいて、意外と一番のハードルになるのが「人間関係」です。

たとえ法律的には自分だけで進められる場合でも、

親族やお寺との意思疎通が不十分だと、後々トラブルになるリスクが高いのです。

ここでは、よくあるトラブルとその回避策を、事前に押さえておきましょう。

✅ 家族や親戚から「勝手に決めたのか」と言われるケース

特に多いのが、こんな声です:

「うちは墓じまいするって聞いてない」

「ご先祖さまに失礼じゃないの?」

「ウチの家系では代々守ってきたのに…」

これは、墓じまいという選択そのものに反対しているというよりも、

「自分が無視された」と感じたことへの反発であることが多いです。

💡 対応のコツ:

-

最初から「墓じまいしたい」と決め打ちせず、

→「実は今こんなことで悩んでて…」という相談のスタンスで話す -

「自分の代で責任を持って供養したい」というポジティブな理由づけを添える

✅ 菩提寺との“お布施トラブル”を避けるには?

寺院墓地にお墓がある場合、「菩提寺との関係」が墓じまいの大きなカギになります。

よくある心配の声:

「檀家をやめると、冷たくされるのでは…」

「お布施をいくら包めばいいのかわからない」

「閉眼供養を断られたって本当?」

これは地域や寺院によって対応が大きく異なるため、全国一律の正解がないのが難しい点です。

💡 対応のコツ:

-

お寺には必ず敬意をもって相談ベースで話す →「親族とも話し合いの結果、こういう選択を考えていまして…」という流れ

-

お布施は「3万円前後が相場と伺っておりますが、失礼があってはいけないのでご教示いただけますか」と相談形式にする

-

お寺から断られた場合は、民間の僧侶手配サービスを使うという選択肢もある(宗派不問対応など)

✅ よくあるトラブル事例とその回避法

| トラブル事例 | 回避ポイント |

|---|---|

| 家族が墓じまいに強く反対 | 「感情的な言葉」を避け、事実・将来への配慮を丁寧に共有する |

| 菩提寺からの引き止め/高額な離檀料の提示 | すぐに返答せず、いったん持ち帰る。第三者(業者・行政書士)に相談も視野に |

| 遺骨の移動先が親族の間で意見割れ | 永代供養・納骨堂・手元供養など複数案を提示して“選ばせる”方向へ |

✅ 「みんなが納得する墓じまい」は時間をかけるのが正解

特に、親や年配の親族は「墓=家系」「仏壇と同様に大切な存在」という価値観が根強く残っています。

そのため、墓じまいの話題を持ち出すだけで「縁起でもない」と言われることも少なくありません。

でも、それでも伝えるべき理由があります。

それは、「いま元気なうちに一緒に決めておくこと」こそが、いちばんの供養になるからです。

🕊️ 一休堂では「家族との話し合い」のご相談からサポート

墓じまいの一休堂では、こうした親族間の不安やお寺とのやり取りに不安を抱える方に対して、

LINE相談を通じて、相談シナリオや伝え方のアドバイスも行っています。

「誰にも言えずにモヤモヤしていたけど、相談できてホッとした」

そんな声も多く寄せられています。

❓ 墓じまいのよくある質問10選

──「いまさら聞けない…」に、ていねいにお答えします

墓じまいを考え始めた方からは、毎日のようにさまざまなご質問が寄せられます。

特に、「これって聞いても大丈夫かな?」という初歩的な疑問や、“なんとなく不安なこと”こそ、早めに解消しておくことが大切です。

ここでは、特に多い10の質問にわかりやすくお答えします。

Q1. 改葬許可証って何?どこでもらうの?

A. 改葬許可証とは、「ご遺骨を今のお墓から別の場所に移動してもよい」という行政の正式な許可書です。

現在のお墓がある市区町村の役所で申請できます。

新しい納骨先の「受入証明書」と、現在の墓地管理者の同意書が必要です。

Q2. 墓じまいに宗派は関係ある?

A. 墓じまい自体に宗派の制限はありませんが、閉眼供養(魂抜き)をお願いする場合は宗派の確認が必要です。

菩提寺がある場合は、宗派ごとの作法を大切にされるため、事前に相談しておきましょう。

Q3. 菩提寺に断られたら、墓じまいはできないの?

A. 法的には、墓地の使用者(契約者)が意思を持って進めることができます。

ただし、寺院との関係がある場合は、丁寧に話し合うことが望ましく、場合によっては第三者(業者や行政書士)を通すことで穏便に進められるケースもあります。

Q4. お布施っていくら包むのが正解?

A. 明確な金額はありませんが、一般的には3万円~5万円が目安とされています。

地域やお寺によって異なるため、素直に「相場がわからず、失礼がないように伺いたいのですが」と聞いてOKです。

Q5. 改葬先を決めないと墓じまいできない?

A. はい、ご遺骨の移動先(永代供養・納骨堂など)が先に決まっていることが条件です。

改葬許可申請の際に、改葬先の「受入証明書」が必要になります。

Q6. 離檀料って必ず払わないといけないの?

A. 離檀料(檀家をやめるときに寺院へ渡す謝礼)は法律で義務付けられてはいません。

ただし、お世話になったお礼として包む方も多く、相場は5〜20万円程度。

提示された場合は、その背景を丁寧に確認し、無理があれば交渉・相談も可能です。

Q7. 家族が反対しています。勝手に進めてもいい?

A. 墓地の名義人があなたであれば、手続き上は可能ですが、

親族とのトラブルになる可能性が高いため、話し合いの努力は必須です。

感情を傷つけずに伝えるための相談も、一休堂でサポート可能です。

Q8. 墓じまい後、何もしなくていい?

A. 墓じまいは「墓石を撤去すれば終わり」ではありません。

閉眼供養(魂抜き)を行い、遺骨を新しい場所へ納めるまでが一連の流れです。

最後に寺院や管理者へ「完了報告」も行うと丁寧です。

Q9. 改葬先はどこを選べばいいの?

A. ご家族の状況や価値観に応じて異なりますが、

「管理が不要な永代供養」や「通いやすい納骨堂」が人気です。

一休堂では改葬先のご紹介や資料取り寄せも可能です。

Q10. LINEだけで相談や見積もりはできる?

A. はい、できます!

一休堂ではLINEで墓石の写真を送っていただくだけで、概算見積もりやアドバイスが可能です。

「まだ決めていないけど相談したい」という段階でも、もちろん大歓迎です。

👥 実際に墓じまいをした人の事例と感想

── 自分だけじゃなかった。迷いながらも一歩踏み出した人たちの声

墓じまいは、一生に一度あるかないかの大きな決断です。

だからこそ、多くの方が「この選択で本当に良かったのか」と悩みながら進めています。

ここでは、実際に一休堂にご相談いただいた方々のリアルな体験談を3つご紹介します。

読んでいただくことで、「自分だけじゃないんだ」と少しでも安心していただけたら幸いです。

🗣️ 事例1:親が猛反対…でも、最後は一緒にお参りしてくれた

(60代女性/東京都)

田舎にある先祖代々のお墓を、私が東京で引き取る形で永代供養にしました。

はじめは父に「勝手なことをするな」と言われました。

でも、墓地の維持費や距離、これからの家族のことを丁寧に説明したら、

最後は「一緒にご先祖さまに手を合わせに行こう」と言ってくれました。

📌 ポイント:感情ではなく“未来のため”として伝えると、家族は納得しやすくなる。

🗣️ 事例2:菩提寺に断られてパニックに。でも、代替策で解決

(50代男性/大阪府)

「改葬?うちはそんなこと認めませんよ」とお寺に言われたとき、正直ショックでした。

でも一休堂さんに相談したら、事情を整理した上での伝え方をアドバイスしてくれて、

結果として別の僧侶による閉眼供養と、丁寧な報告で円満に終えることができました。

📌 ポイント:お寺とのやりとりも、一人で抱え込まず“プロの助言”を活用するとスムーズに。

🗣️ 事例3:妹と意見が分かれたけれど、“供養の形”を見つけて一致

(40代女性/愛知県)

「私は今のままでいい」と言う妹と、「墓じまいして永代供養にすべき」と主張する私。

話し合いは平行線でした。

でも一休堂さんが提示してくれた“中間案”──位牌は自宅で、遺骨は永代供養──が双方納得できる形でした。

📌 ポイント:墓じまいは“家族の対話”そのもの。誰かの妥協ではなく“共通点”を見つけるのが鍵。

💬 利用者の声から見える共通点

-

みなさん最初は不安や迷い、そして“家族への申し訳なさ”を感じていた

-

でも、「一人で決めない」「誰かに相談する」ことで、解決の糸口が見つかっている

-

一休堂のLINE相談や、スタッフの中立的なサポートが“安心材料”になっている

🧘♀️ 墓じまいは、ゆっくりでも確実に進めていい

「急がないといけない」

「早く決断しないと不義理かも」

そんなふうに焦らなくても大丈夫です。

大切なのは、家族と向き合い、納得のいく供養の形を見つけること。

そしてそれを一緒に考えてくれる誰かがいるだけで、気持ちはずいぶん軽くなるのです。

🛠️ 墓じまいを専門業者に頼むという選択肢

── “失敗できない手続き”だからこそ、プロに任せる安心を

ここまで読んで、「墓じまいって、やることが思ったより多い…」と感じた方も多いのではないでしょうか。

実際、墓じまいには以下のような工程が含まれます:

-

家族・親戚との合意形成

-

菩提寺との調整

-

書類の取得・役所への提出

-

閉眼供養の手配

-

墓石の解体・撤去

-

改葬先との調整・納骨

-

各種報告とマナー対応

「たった一度のことだからこそ、失敗したくない」

そう思う方にとって、専門業者に頼むという選択肢はとても有効です。

✅ 専門業者に依頼する3つのメリット

① 手続きの“抜け”や“間違い”を防げる

墓じまいには、各市区町村で異なる書類や形式があります。

改葬許可証の取得や、お寺とのやりとり、書類の不備でやり直し…というケースも少なくありません。

📌 業者なら、過去の事例から“やるべきこと”を確実に進行してくれます。

② 菩提寺・親族とのやりとりも“第三者”がクッションに

感情が絡みやすい場面こそ、プロの中立的な立場が効果的です。

-

「伝えにくいことを代わりに伝えてくれた」

-

「反対していた親が、一緒に話を聞いて納得してくれた」

といった声が実際に多く寄せられています。

③ 墓石の撤去〜改葬まで“一括対応”できる安心感

複数の業者(石材店、寺院、行政、納骨先)を自分で手配するのは大変ですが、

専門業者なら窓口ひとつで完結する場合も多く、忙しい方にとっても非常に助かります。

🏢 墓じまいの一休堂に依頼する場合の安心ポイント

一休堂では、以下のような特徴でご相談をお受けしています:

📱 LINEでの無料相談・写真だけで仮見積もりOK

スマホから墓石の写真を送るだけで、

プロが状況を確認し、おおよその費用感と流れをスピーディにご案内します。

🧘♂️ 閉眼供養や改葬手続きもすべてお任せ可

宗派を問わず、僧侶の手配から儀式進行、供養証明の発行まで一括対応。

書類作成や役所への申請も、専門スタッフがサポート。

🌐 全国対応・完全自社対応で安心

遠方にお墓がある場合もご相談可能。

完全自社のスタッフ対応だから、見積もりと現場作業のギャップがなく安心です。

🤝 専門業者に任せるべきケースとは?

以下のような状況の方には、特にプロへの依頼をおすすめします:

-

自分で手続きする時間や体力に不安がある

-

書類関係に苦手意識がある

-

お寺や親族とのやりとりが気が重い

-

遠方にお墓があり、通えない

-

なるべく短期間でスムーズに終えたい

🌿 墓じまいは、“一人で頑張らなくていい”

「お墓のことは家の問題だから、自分でなんとかしなきゃ」

そう思って頑張る方は本当に多いですが、

墓じまいは一生に一度あるかないかの大切な節目。頼れるプロに任せることも、立派な供養の形です。

🧭 まとめ|後悔しないために、今できる準備とは?

── 墓じまいは“片付け”ではなく、“未来への供養”

ここまで、墓じまいについての基礎知識・流れ・費用・人間関係まで、網羅的にご紹介してきました。

大切なのは、“いずれ誰かがやらなければならないこと”を、

「気づいた今だからこそ、きちんと準備しておく」ことです。

✅ 墓じまいを始めるか、判断するためのチェックリスト

まずは、次のチェック項目にいくつ当てはまるか、確認してみてください。

| チェック項目 | ✔️ |

|---|---|

| 実家のお墓が遠方で通いづらい | □ |

| 墓地の維持費・管理が負担になっている | □ |

| 後を継ぐ人がいない/頼みにくい | □ |

| 菩提寺との関係が薄れている | □ |

| 子どもに墓のことで迷惑をかけたくない | □ |

| 家族でお墓のことを話し合ったことがない | □ |

📌 3つ以上当てはまった方は、「そろそろ考えるタイミング」です。

✅ 今すぐすべきことは、たった3つ

墓じまいの決断には、勢いも焦りも必要ありません。

ただし、“検討を始める準備”だけは、少しずつ整えておくと安心です。

1)まずは家族と話してみる

-

「お墓、どうするつもり?」ではなく

-

「最近こんな記事を読んで考えてみたんだけど…」というやわらかい導入がおすすめ

2)お寺の存在と関係性を確認する

-

寺院墓地かどうか、管理者は誰か

-

閉眼供養や離檀のことをスムーズに相談するための準備を

3)LINEで気軽に専門家に相談してみる

-

写真を送るだけで概算見積もりOK

-

「こんな状況でも墓じまいってできるの?」といった初歩的な疑問も大歓迎

📱 墓じまいの一休堂なら、LINEで無料相談できます

📩 墓石の写真を送るだけでOK!

📞 電話では聞きにくいことも、LINEなら気軽に質問できます

🧘♂️ お坊さん手配・改葬手続き・墓石撤去もすべて一括対応

【🎁 2025年4月限定】

LINE登録で10%割引クーポン進呈中!

見積もりや日程調整まで、スマホひとつで完結します。

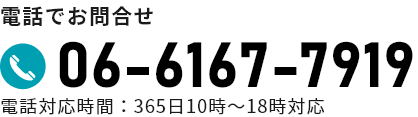

☎️ お電話でのご相談も承っています

「LINEはあまり使っていない」「直接話して確認したい」

そんな方には、お電話でのご相談も受け付けています。

📞 墓じまいのご相談専用ダイヤル

06-6167-7919

受付時間:9:00〜18:00(年中無休)

お電話の際は、

「墓じまいについて相談したいのですが…」とお伝えいただければ、

経験豊富なスタッフが丁寧にご案内いたします。

📝 Webからのお問い合わせフォームもご利用ください

「まずは文章でまとめて相談したい」「タイミングが合えば連絡してほしい」

という方には、問い合わせフォームも便利です。

以下のボタンから24時間いつでも送信可能。

送信後、担当者より折り返しご連絡させていただきます。

🕊️ 最後に:墓じまいは、家族と自分の“これから”のために

「もっと早く相談していればよかった」

「家族で話し合えたこと自体がよかった」

「納得のいくカタチで供養ができた」

そう語る方が、本当にたくさんいらっしゃいます。

大切なのは、誰のためでもなく、

“あなたとご家族が納得できる供養のカタチ”を見つけること。

その第一歩として、この記事が役に立てばと願っています。

🌸 墓じまい、そろそろ考え始めてみませんか?